粋の鉄器

ニューヨークやパリなど、海外でもとても人気の南部鉄器。

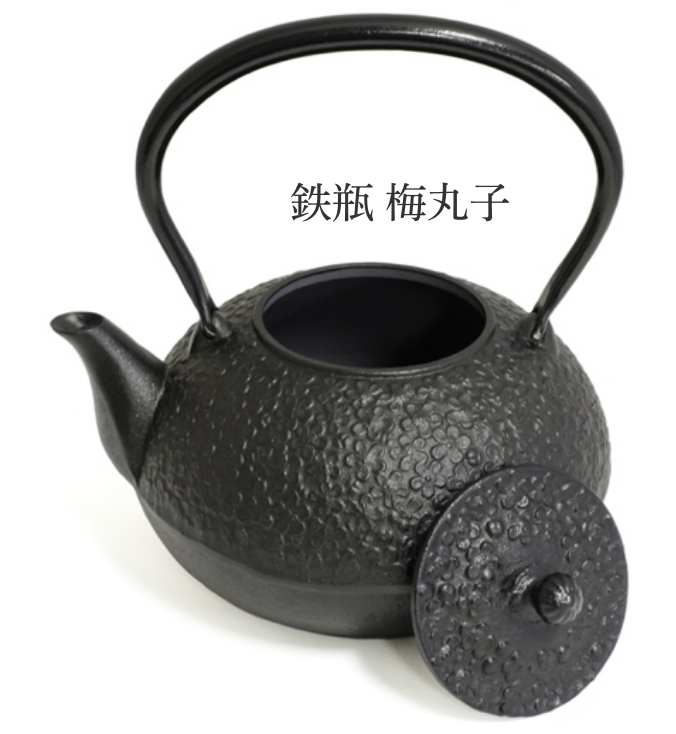

その、隠れ名品を見つけました。

岩手の水沢地方で創業以来約170年の技をつたえる、老舗の道具です。

「南部宝生堂」。もともとお茶道具が得意な水沢の鉄器です。

急須や鉄瓶、すっきり洗練されたそのかたちは、

古風なのにとってもスマート。好きな家具やファブリックとおなじように、

今の感覚にすっと馴染んで、なんでもない一服をいつも幸福にしてくれる一生ものの道具です。

・菓子皿:雄勝石皿 角小皿9cm

・茶筒:樺細工 胴盛茶筒(大)チラシ皮

今日から南部鉄器スタイル

STARRYでずっとラブコールを送りつづけた品を、ようやく皆さんにお届けできました!

ネットでは出回る数も少ないレアな老舗。岩手県の南部鉄器から、水沢地方の約170年の老舗「南部宝生堂 及富」です。

存在感はさすが鉄器ですが、どうです? 古風さと、すっきり感のミックス。

今どきの生活にかっこよくなじむおしゃれな姿。

昔の南部鉄器のよさを頑固に守りながら、さりげなくモダンで個性的なのが及富デザインの良さです。

カラー急須は、おさえた和色がとてもきれい。

鉄のざらりとした質感を残した上品な風合いも飽きません。

重さも絶妙。家にお呼びしたら、お茶のたびにニマニマしそうですね。

STARRYでも水面下で争奪戦が始まっています。

緑茶はもちろん。中国茶にもぜひ試そうと思ってます。

お気に入りのあのお菓子も買ってこよう♪

美術展レベルの

使いやすさ&美しさのかたち

モノが持つかたちってあると思います。

素材の性質、使いごこち、作り手の美的センスが長い歴史のなかでぴしっとバランスをとったかたち。

南部鉄器の製造地のなかでも水沢地方は茶釜に強いといわれます。

宝生堂は、利休の茶の湯をたのしんだ仙台藩伊達家の鋳物師として仕えました。

いまでも、デザイン、鋳型づくり、制作から仕上げまで自社ですべて行い

現代美術工芸展などにも入選する実力派です。

長いながい伝統をかさねて、昔ながらの南部鉄器らしさを素直に残しながら

今どきのエッセンスをプラスして、「これがベストなんだぜ」という職人の技がきりりと美しいですね。

お茶にかこつけて誰かに自慢しても、贈りものにしても恥ずかしくない老舗の品です。

「毎日」って、こういう品を自分のものにして、ゆっくりと暮らしていくことからも生まれる気がします。

鉄器「お茶がもっと美味しくなる魔法の道具」

〜 鉄器ならでは。鉄分とお茶の成分のはたらき〜

急須編

紅茶もOKなホーローびき

急須は内側ホーローびきを選択しています。

及富の職人さんによれば、お茶の味を素直に楽しむなら実はホーローびきなのだそうです。

鉄分の影響と無関係に、茶葉をむらして本来の香味のお茶にしあげます。中国茶にも。

Point:「紅茶にも」

鉄を含むお湯は紅茶の色を濃くします。

でもその影響が低く、高温で茶葉を抽出。美味ですよ。

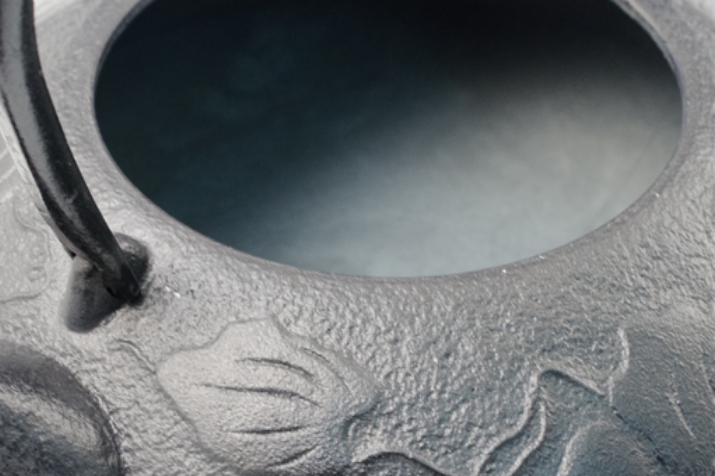

鉄瓶編

鉄分がお湯をまろやかにする「昔ながら」

鉄瓶は、内側も昔ながら製法の鋳物鉄の肌。

お湯の鉄分補給効果も期待できそう。鉄分は水のミネラルと反応します。これが「口あたりのまろやかなお湯になる」といわれる秘密です。

でも、鉄味はあまり感じません。ほかの南部鉄器の、ほかの鉄器産地にない作りかたをする製法を守るから。

Point:「汲み置きにも」

水の汲みおきで、カルキ抜き効果もあります。

良質な鉄瓶は、沸かすとチンチン…ときれいな音がする

南部鉄瓶のフタは蒸気穴がありません。

だから少しずらして湧かす。

すると、沸騰につれ鳴ることもあるんですって。

そんな「宝生堂」及富さんの、昔の手法を守る

鉄瓶づくりを覗いてきました!

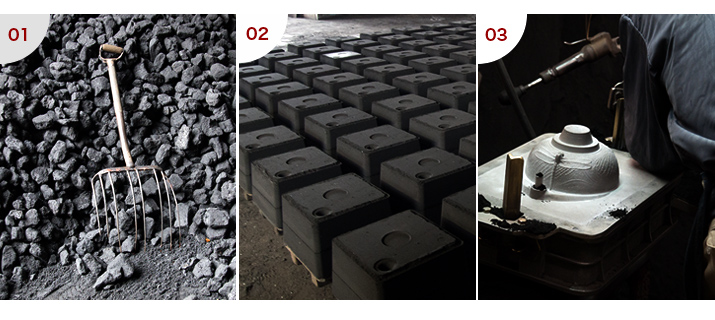

南部鉄器の制作過程

- 燃料のコークスです。コークスの熱量は1500度以上あります。

この熱量を用いて鉄を溶かします。 - 砂をかためて作った鋳型。溶かした鉄を流しこみ、鉄瓶や急須の形をつくります。

宝生堂の門外不出な部分。 - 昭和29年、五代目及川富之進オリジナルの鉄瓶トンボを現代風にリメイクした金型です。

これを用いて02にある砂型を造ります。

黒い鉄の技と心くばり

うまれたての鉄器は銀色って意外。

その後、いくつもの行程のあと、高温釜で約180分の「焼き」を入れます。

すると表面と内部に錆防止の酸化被膜が施されます。

これが、南部鉄器の漆黒なんです。

鉄味のないクリアな味のお湯が沸く理由です。

たとえばアウトドアをする人の宝物・ダッチオーブンは、買いたての銀色の品を丁寧に焼いて黒く馴染ませますね。

いわばこの「シーズニング」が終わったものが南部鉄器。

この職人たちの知識と技が、昔も今も、南部鉄器だけに見られる宝ものなんです。

宝生堂では、昔カタギな人の手でこの行程を大切に行っていました。

鉄肌の表情がかわる

どんどん自分のものになる

鉄器の隠れた魅力は頑丈さ。

鋳物鉄なので、ほかの金属と比べればもろく、ガンガンぶつけて大丈夫、というわけでもない。そこは上品な品ですが、やっぱり陶器にない強さがあります。

鉄(素材)の質も厳選された及富の綺麗な鉄肌は、何十年もたのしむ間に変化してだんだん「鉄味」といわれるワビサビの表情で持ち主にこたえてくれます。

なんなら、ずっとずっと、それこそ親子の代まで使えます。

これって、最高に贅沢な節約だったりして。

南部鉄器 / more information

南部鉄器のはじまりは、奥州藤原氏の平泉全盛期の頃、950年〜1100年代といわれています。

藤原氏より招聘された鋳物師(いものし)たちが定住し、以来1000年伝承し続けてきたのが由緒といわれています。

嘉永年間

仙台伊達家の鋳物師としても仕え、明治以降は、茶の湯釜・鉄瓶を主体とした品々づくりに転じました。

昭和の皇室の方のご来社も

その個性的なデザインと工芸美は高く評価されて参りました。日展や現代美術工芸展など、

数多くの美術展にも入選し、昭和45年10月には当時の皇太子妃殿下のご来社もございました。

私たちの特長としては、デザインに始まり、金型・試作機製造仕上、塗装まで、一貫した自社体制での生産を自負しているところでございます。

一つひとつ丁寧に仕上げ、さらには新しい商品作りにもアンテナを高くし、今後とも努力をかさねていきます。

私たちの品々を、末永く楽しみながらお使いいただければ幸いです。

宝生堂プロフィール

元禄年間 雲南堂金別家として及川利源太が独立創立

嘉永年間 1848年 宝生堂及川甚太郎と改名

現在7代目